在数字时代,用户注意力已成为最稀缺的资源。当信息获取效率突破物理限制时,网站如何让用户自愿延长停留时间,成为衡量其商业价值的重要标尺。互动功能的引入,正以"参与感"为支点,撬动着用户行为模式的深层变革。从被动浏览到主动交互的转变,使网站从信息容器进化为情感纽带,这种转变背后蕴含着行为心理学与交互设计的深度交融。

即时反馈与情感连接

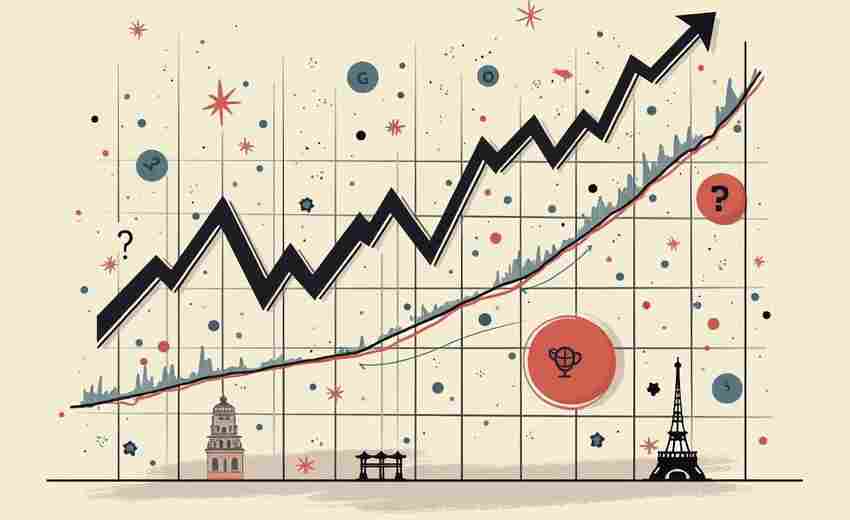

实时互动系统构建起用户与网站的动态对话机制。当用户在电商平台发起在线咨询时,人工智能助手的秒级响应不仅解决产品疑问,更通过对话节奏的掌控延长决策路径。某服饰品牌引入智能导购系统后,用户平均咨询时长从3.2分钟提升至7.8分钟,转化率同步增长43%。这种即时性反馈创造出类似人际交往的信任关系,用户在获得解决方案的潜意识中将等待时间转化为服务体验的组成部分。

评论区的存在将单向传播转化为多向交流。在知识分享平台知乎,带有深度互动的问答内容用户停留时长是普通内容的2.3倍。当用户发现自己的观点被其他访问者引用讨论时,会产生持续回访验证的心理驱动力。这种社交认同感促使42%的用户会重复浏览自己参与讨论的页面。视觉化反馈设计强化了这种互动效应,如B站"弹幕"功能通过实时评论投射,让每个用户都成为内容共创者,平台日均用户停留时长因此突破83分钟。

内容共创与社交属性

UGC(用户生成内容)机制重构了网站的价值生态。旅游平台马蜂窝通过游记共创系统,使普通用户的旅行记录获得专业编辑的互动指导,这种协同创作模式使内容生产周期缩短60%,用户重复编辑次数提升3倍。当用户发现自己上传的餐厅点评获得商家回复时,会产生被重视的心理满足,这种情感激励使点评二次修改率提升至78%。

社交分享按钮的设计暗含行为引导的智慧。新闻网站"澎湃新闻"在文章页嵌入深度讨论组件,允许用户将特定段落单独标注分享,这种碎片化传播使单篇文章的平均阅读完成率从31%提升至65%。知识付费平台得到APP的"学习笔记"共享功能,通过用户间的知识传递形成学习社群,使课程复购率提升27%。这些设计将个体行为转化为群体互动,创造出指数级增长的停留价值。

游戏化机制与探索动力

积分系统的心理锚定效应改变用户行为模式。在线教育平台沪江网校引入学习进度可视化系统后,用户每日学习时长中位数从18分钟延长至41分钟。当用户看到积分条接近等级临界点时,67%会选择完成额外学习任务,这种目标趋近心理被行为经济学家称为"目标梯度效应"。京东的"种豆得豆"互动游戏,通过虚拟作物成长机制,使用户周均访问频次提升2.4次,页面停留时长增加19分钟。

动态探索机制持续激发用户好奇心。视频平台优酷的"剧情解锁"功能,要求用户完成互动任务才能观看关键剧情,这种设计使单集内容观看完成率从72%提升至89%。旅游预订平台KLOOK的"盲盒目的地"功能,通过未知旅程的神秘感,使用户产品浏览页数从平均4.2页提升至7.8页。这些设计巧妙利用人类的好奇本能,将信息获取转化为探险游戏。

个性化交互与沉浸体验

智能推荐系统构建起精准的内容引力场。视频网站Netflix的推荐算法通过4000个个性化标签,使用户每次访问的平均观看时长达到71分钟,是行业平均值的2.3倍。这种精准匹配产生的"信息茧房"效应,在提升黏性的同时带来争议。音乐平台Spotify的"年度歌单"功能,通过数据可视化唤起用户情感共鸣,使功能页面的平均停留时长达到12分钟,分享率高达43%。

多模态交互技术重塑沉浸式体验。家居网站Houzz的AR预览功能,允许用户虚拟布置家具,这种交互使产品页停留时长延长至行业平均值的3倍。在线博物馆Google Arts & Culture的"艺术拼图"游戏,通过触屏交互解密名画细节,使教育类内容的平均学习时长从3分钟延长至19分钟。这些技术创新将被动观看转化为主动探索,重新定义了数字空间的体验维度。

技术优化与流畅体验

响应式设计消除交互过程中的认知阻力。当电商平台将结账流程从5步简化至3步,并加入实时库存显示功能后,用户支付环节的停留时长反增28%,这种反直觉现象源于决策焦虑的降低。金融科技公司蚂蚁金服的理财页面,通过可视化数据图表替代专业术语,使复杂产品的理解时长缩短64%,页面跳出率下降39%。

预加载技术创造无缝体验的错觉。视频平台爱奇艺通过5G边缘计算技术,将4K视频的缓冲时间压缩至0.3秒内,这种即时响应使用户单次观看时长突破96分钟。新闻客户端今日头条的"预读引擎",根据用户视线移动预测加载内容,使滑动流畅度提升83%,阅读深度增加2.6倍。这些技术创新在用户无意识中延长了交互时长,印证了诺曼在《设计心理学》中的论断:"最好的交互是感受不到的交互"。