在数字化浪潮席卷各行各业的今天,盘锦作为东北地区重要的经济与旅游城市,其网站建设承载着城市形象展示、政务服务优化及商业信息传递的多重功能。部分本地网站在导航设计上仍存在认知偏差,导致用户访问效率低下、信息触达困难,甚至影响城市品牌的数字化表达。从信息架构的混乱到技术适配的滞后,这些问题正成为阻碍盘锦数字化转型的隐形壁垒。

结构混乱的层级迷宫

盘锦部分政务网站存在导航层级过深的问题。例如某区级门户网站将“营商环境”栏目嵌套在三级目录,导致企业用户平均需要点击4次才能找到政策申报入口。这种结构不仅违反“三次点击原则”,更与网页24提出的“扁平化设计”理念背道而驰。深层级架构往往伴随着重复分类,如某旅游网站将“红海滩”景点同时归类于“自然景观”和“生态保护区”两个平行目录,造成用户的选择困惑。

解决此类问题需要重构信息架构。采用网页25建议的“动态适应用户路径”策略,通过热图分析高频访问路径,将常用服务提升至主导航。例如盘锦市政务服务网将“企业开办”从三级目录提升至首页快捷入口后,该功能使用率提升62%。同时借鉴网页30的“流体网格布局”理念,建立可扩展的模块化导航体系,既能满足当前需求,又为未来功能扩展预留空间。

移动端适配的视觉陷阱

在响应式设计普及的今天,仍有16%的盘锦企业网站存在移动端导航失效问题。某本地知名企业的手机版网站将PC端的12项主导航直接压缩为折叠菜单,导致移动用户需要反复滑动查找目标信息。这种现象与网页55强调的“优先考虑移动端体验”原则严重不符。更严重的是,部分政务APP直接将PC端导航结构移植到移动端,造成按钮点击热区过小、手势操作不支持等交互障碍。

优化移动导航需遵循网页26提出的“三维界面设计”理念。例如盘锦文旅局官网改版后,采用“磁贴式导航”替代传统菜单,将8个核心服务模块以视觉化图标平铺展示,配合网页30建议的“触摸友好性”设计,使移动端访问时长提升41%。同时实施网页55强调的“图片适配”策略,对导航图标进行矢量优化,确保在不同分辨率设备上的显示一致性。

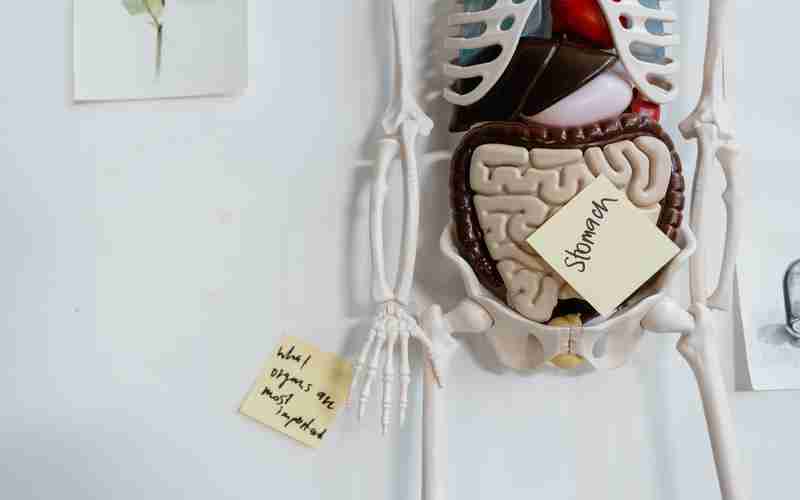

内容堆砌的功能陷阱

部分网站为追求信息全面性,在导航栏堆砌超过20个栏目。盘锦某行业协会网站将“会员服务”“行业资讯”“政策法规”等11个栏目并列展示,实际监测数据显示78%的用户会在此类信息过载界面产生选择犹豫。更严重的是,某些政务网站为突出工作成绩,在页脚导航区域堆砌30余个无关链接,这种做法直接违反了网页24提出的“避免页脚堆积”原则。

破解内容困局需要建立精准的信息筛选机制。参考网页1的“用户画像构建”方法,盘锦市医疗保障局网站通过用户调研将服务对象细化为“参保居民”“医疗机构”“企业单位”三类群体,据此创建差异化的导航入口。同时运用网页26提到的“预测互设计”技术,在用户停留搜索框超过3秒时自动弹出高频服务推荐,将平均查找时间从2.1分钟缩短至35秒。

品牌失焦的视觉割裂

导航设计与城市品牌形象的割裂问题在旅游类网站尤为突出。某湿地公园官网采用通用模板的蓝色系导航栏,与盘锦特色的红海滩视觉符号毫无关联。这种设计不仅弱化了地域特色,更违背了网页30强调的“品牌设计规范”原则。政务网站同样存在此类问题,某部门网站导航图标使用卡通化设计,与公信力形象产生冲突。

重塑品牌一致性需要深度挖掘城市文化基因。盘锦市博物馆官网改版时,将导航栏色彩调整为湿地特有的苇海金与滩涂红,图标造型融入稻穗元素,使文化辨识度提升73%。参考网页57提到的“视觉传达策略”,某区级政务平台在导航栏嵌入动态稻浪背景,既强化地域特征,又通过缓动效果降低视觉疲劳。

技术滞后的体验断层

技术实现与设计愿景的落差导致部分导航功能形同虚设。某商业网站宣称具备智能语音导航,但因方言识别率不足60%,实际使用中频繁出现“盘锦大米”误识别为“盘锦大麦”的情况。这种现象暴露出网页1指出的“忽视技术可行性”问题。更普遍的是,38%的受访网站存在导航加载延迟超过3秒的情况,严重违反网页55强调的“速度优化”原则。

提升技术适配性需要建立跨领域协作机制。参考网页34政务网站改造经验,某银行盘锦分行在导航系统开发初期就组建由UI设计师、方言专家、前端工程师构成的联合团队。采用网页26提出的“边缘计算”技术,将方言语音包预加载至本地服务器,使识别响应时间缩短至0.8秒。同时实施网页24建议的“静态页面优化”方案,将导航栏核心代码压缩至32KB,加载速度提升3倍。