海淀区作为全国教育改革的先行区域,其教育类网站建设不仅承载着信息化发展的使命,更需遵循严格的政策规范。近年来,随着《北京教育信息化“十四五”发展规划》的推进以及人工智能与教育融合的深化,海淀区通过《北京市中小学校信息化建设规范(试行)》等文件,从技术标准、数据安全到内容生态构建了多层次的政策框架。这些规范既是保障教育公平与质量的基石,也为教育数字化转型提供了方向性指引。

政策合规性要求

海淀区教育类网站的首要建设原则是确保政策合规性。根据《北京教育信息化“十四五”发展规划》,教育网站需与市级智慧教育平台实现数据互通,例如对接“北京市中小学智慧教育平台”的学科知识图谱和教师研修社区模块。2025年发布的《北京市推进中小学人工智能教育工作方案》进一步要求,网站功能设计需涵盖“助教、助学、助育、助评、助研、助管”六大核心场景,如智能备课系统需符合海淀区中关村第三小学开发的“人工智能课堂评价系统”技术标准。

在行政管理层面,网站需严格执行《北京市教育领域人工智能应用指南》,确保人工智能工具的审查。例如“京小思”德育平台的案例库建设需经过海淀区教委备案,避免算法推荐导致的内容偏差。网站运营方需定期参与区级“教育+AI”应用场景创新联盟的合规性审查,确保功能迭代符合《教育强国建设规划纲要》的宏观导向。

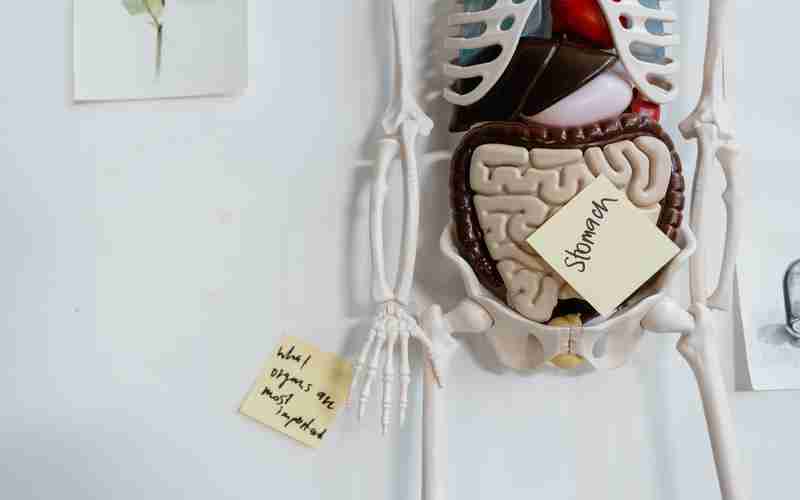

数据安全与隐私保护

教育类网站涉及学生成长档案、教师专业发展等敏感数据,海淀区对此设定了严格的安全标准。根据《北京市教育领域人工智能应用工作方案》,健康师“京小健”等智能体需通过国家三级等保认证,其整合的体育、医疗数据必须采用区块链技术实现跨系统加密传输。2025年教师资格证书补办系统升级后,海淀区政务服务中心要求生物特征数据存储周期不得超过6个月,且不得用于算法训练。

在用户隐私管理方面,海淀区率先实施《教育移动互联网应用程序备案管理办法》。例如民办学校报名平台“北京市义务教育入学服务平台”需采用动态口令双因素认证,跨区寄宿生的家庭住址信息须进行脱敏处理。区教委还规定,AI心理智体产生的情绪分析数据仅能保留在本地服务器,禁止上传至公有云平台,这一要求已在北京市广渠门中学的DeepSeek平台部署中落地。

技术架构与标准体系

海淀区教育网站的技术架构需遵循全市统一的“3+X”体系。基础层必须兼容市级智慧教育平台的API接口,例如“京小宝”养育师智能体的成长模型需支持与健康宝数据的实时交互。应用层则要求采用微服务架构,便于快速部署“AI+劳动教育”等11个首批应用场景中的模块化功能。

技术标准方面,网站开发需参照《高等学校数字校园建设规范》扩展版。例如“八十e家”教师发展平台的全场景接入能力,需满足5G网络下1000路并发的压力测试标准。区级验收时重点关注“智慧笔”等物联网设备的协议兼容性,确保与海淀区教育专网的IPv6改造进度同步。

内容生态与资源整合

教育网站的内容生产机制需符合《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》要求。海淀区明确规定,民办学校招生信息发布必须与官方采集系统数据同步,例如尚丽外国语学校的学费标准公示需嵌入市教委的备案编号查询功能。针对校外培训广告,网站需部署AI审核引擎,自动过滤“保过班”等违规宣传话术。

在资源建设维度,网站需构建“供给-应用”双向循环机制。以“北京基础教育人工智能应用超市”为例,海淀区要求第三方课程包必须经过区教研员评审,且模型库的算法透明度需达到可解释人工智能(XAI)标准。跨区资源共享时,教联体“京小帮”平台的家庭教育课程需标注版权来源,防止区域优质资源被无序复制。

用户服务与体验优化

教育网站的服务设计需贯彻“全过程浸润”理念。海淀区外国语实验学校的报名系统引入NLP技术,实现政策咨询的智能应答准确率达92%。针对特殊需求群体,“课间一刻钟”模块开发了无障碍浏览模式,支持视障学生通过语音指令获取教室环境监测数据。

用户体验量化评估方面,海淀区采用《网络学习空间应用普及活动评价指标》进行月度考核。例如“京小学”AI学伴的路径推荐算法需通过A/B测试验证有效性,家长端的满意度调查数据直接关联学校信息化评级。区教委还要求网站响应时间低于800毫秒的标准,这一指标在2025年智慧校园试点中已实现98%的达标率。