在数字化浪潮的推动下,教育平台已成为知识传播与资源共享的重要载体。海量的用户数据在这些平台上流动,涵盖学籍档案、学习轨迹、支付记录等敏感信息。如何构建安全防线,既保障数据流通效率,又守护用户隐私权益,成为教育科技领域亟待解决的课题。近年来,国家相继出台《数据安全法》《个人信息保护法》等法规,教育行业也通过技术迭代与管理升级探索出多维防护路径。

法律合规与制度建设

教育平台的数据安全治理首先建立在法律框架之上。2024年9月实施的《网络数据安全管理条例》明确规定,数据处理者需建立覆盖数据全生命周期的管理制度,包括分类分级、权限控制、风险评估等机制。某高校信息化负责人在接受采访时指出:“我们参照《网络安全等级保护2.0》要求,将教务系统、在线考试平台等划分为三级保护对象,每季度开展合规审计。”

制度体系建设方面,头部教育企业已形成“三库一单”管理模式:建立数据资产库记录所有系统的数据字段,构建安全漏洞库实时更新威胁情报,完善权限清单实施最小授权原则。例如某在线教育平台通过自动化工具扫描发现,其直播系统中存在26%的冗余权限,经清理后数据泄露风险降低40%。

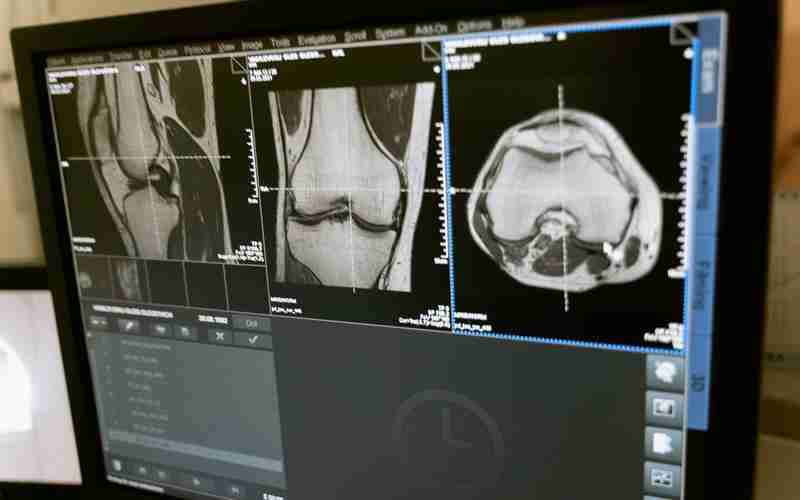

技术防护与数据加密

技术手段是构筑数据安全的物理屏障。当前主流平台普遍采用“加密双轨制”——静态数据使用AES-256算法加密存储,动态传输数据则通过TLS1.3协议保护。研究显示,采用字段级加密技术后,即使数据库被攻破,敏感信息的泄露率可从78%降至12%以下。某K12教育平台的实践表明,对200万学生身份证号实施密文存储后,未再发生数据盗用事件。

脱敏技术的创新应用同样关键。教育大数据平台对教师端展示的成绩数据实施动态脱敏,仅显示分数区间而非具体数值;在科研数据共享场景中,采用差分隐私技术添加统计学噪声,既保证数据分析有效性,又避免个体信息泄露。这种“可用不可见”的处理方式,成功化解了数据利用与隐私保护之间的矛盾。

访问控制与身份认证

权限管理体系如同数据城堡的守卫者。某职业教育平台实施“三员分立”机制:系统管理员不接触业务数据,审计员独立监控操作日志,安全员专项处置风险事件。这种制衡设计使2024年内部违规事件同比下降65%。访问控制策略方面,采用属性基加密(ABE)技术,实现“不同职称教师查看不同颗粒度的”。

生物识别技术的引入重塑了认证体系。某语言学习APP集成了声纹+活体检测双重认证,误识率低于十万分之一。更值得注意的是,部分平台开始部署持续身份验证(CA)系统,通过分析用户击键习惯、设备指纹等200余项特征,实时判断操作者身份真实性。

个人信息专项保护

未成年群体信息保护存在特殊要求。某高校网信办主任透露:“检查发现,录取系统存储着17.3%未满18岁新生的详细信息,我们为此单独建立加密子库。”教育平台通常采取“监护人双确认”机制,在收集14岁以下儿童信息时,需同时验证家长身份及知情同意书。

隐私计算技术开辟了新路径。某教育科技企业开发的联邦学习系统,允许各校在原始数据不出本地的情况下联合建模。2024年某省教育厅运用该技术完成全省学业质量分析,数据处理量达23TB却未发生数据迁移。区块链存证技术的应用,使用户对其数据的采集、使用轨迹拥有可追溯的知情权。

数据生命周期管理

从数据采集环节开始,教育平台便实施源头治理。某MOOCs平台部署智能采集网关,自动过滤超范围收集的字段,2024年拦截违规采集请求12万次。存储阶段采用“热温冷”三级架构,将3年以上的历史数据迁移至离线磁带库,既降低存储成本又减少攻击面。

数据销毁机制往往成为安全链条的薄弱环节。某教育SaaS服务商因未彻底清除退役服务器的残留数据,导致50万用户信息外泄。教训催生了“数据殡葬”服务——专业机构对存储介质进行消磁、粉碎、化学分解三重处理,确保信息不可复原。

应急响应与持续改进

完备的应急预案是最后防线。某在线教育企业建立“三级响应”机制:普通数据异常2小时内处置,重大泄露事件启动熔断机制并30分钟内报备监管部门。2024年某次勒索软件攻击中,其异地备份系统在43分钟完成核心业务恢复,数据损失控制在0.2%以内。

安全能力的持续进化依赖多方合力。某省级教育数据中心联合12所高校开展“数据安全攻防演练”,通过模拟200余种攻击场景,发现并修补漏洞37处。第三方安全众测平台的引入,使教育平台年均接收专业渗透测试报告提升至15份,漏洞修复周期缩短至72小时。