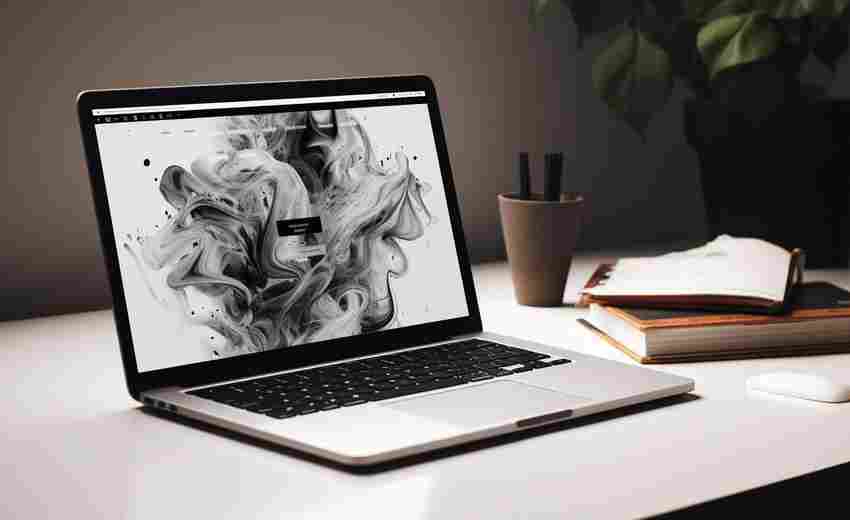

随着移动设备成为互联网流量的核心入口,优化网站的移动端体验已成为企业争夺用户注意力的关键战役。数据显示,2025年全球移动端流量占比突破83%,但仍有超过60%的网站存在加载延迟、交互卡顿等问题。这种体验落差不仅导致用户流失,更直接影响品牌信任度与商业转化效率。

响应式布局适配

现代响应式设计已从简单的屏幕适配演变为多维感知系统。通过CSS媒体查询与视口元标签的协同作用,可实现从布局结构到字体大小的智能调节。例如,采用rem相对单位结合vw视口宽度计算,能在4K大屏与折叠屏手机间保持视觉平衡。某电商平台实测显示,流式网格布局使商品详情页转化率提升18%。

移动优先原则要求设计师从320px宽度的极端场景出发构建框架。这种"约束驱动"的设计哲学倒逼信息层级重构,如某新闻客户端将核心阅读区域占比从45%提升至72%,同时运用折叠式导航栏节省37%的屏幕空间。在此基础上,渐进增强策略为高端设备保留动态视差等复杂交互,形成体验梯度。

界面层级精简

移动端黄金触控区的科学划分正在重塑交互范式。基于热力追踪研究发现,拇指自然活动范围构成"易触三角区",该区域应承载80%以上的核心操作。某银行APP将转账按钮从顶部移至右下三角区后,误触率下降62%。这种空间重构需要搭配手势操作的语义映射,例如左滑返回替代传统面包屑导航。

视觉降噪技术通过动态内容密度调节提升可读性。采用可变字重技术,系统能依据环境光强自动切换文本对比度。某阅读类应用实施该方案后,用户平均停留时长增加23分钟。智能图标系统根据使用频率动态简化图形细节,使界面信息传递效率提升40%。

加载性能突破

新一代资源加载策略融合预测算法与边缘计算。通过分析用户行为轨迹,系统可预加载二级页面资源,某视频平台借此将首屏加载时间压缩至0.8秒。WebP/AVIF格式配合CDN动态分发,使图片传输体积减少54%。值得关注的是,模块化加载技术允许优先渲染首屏可视区域,某新闻网站实测首屏时间优化至1.2秒。

代码层面的极致优化催生新方法论。Tree Shaking技术可自动剔除未使用代码模块,某工具类网站借此缩减38%的JS体积。配合Service Worker的智能缓存策略,重复访问加载速度提升7倍。更前沿的WASM技术将核心逻辑移植到本地运行,某数据处理平台交互响应速度突破15ms阈值。

触控交互革新

触觉反馈系统正在重新定义交互维度。压感屏技术可识别不同按压力度,某绘图软件通过力度感知实现笔触深浅的自然过渡。震动马达的毫秒级响应配合视觉动效,能创建物理按钮的错觉反馈,实测显示这种多模态交互使表单完成率提升29%。

手势库的语义扩展突破传统操作局限。三指左滑快速返回、捏合缩放结合内容重组等创新交互,正在重构移动端操作范式。某导航软件引入地图双指旋转手势后,路线调整效率提升3倍。但需注意手势操作的认知成本,完善的视觉引导与操作回放功能不可或缺。

兼容性验证体系

真机测试矩阵需要覆盖300+设备型号的极端情况。某金融平台构建的设备云实验室,可模拟从2G网络到折叠屏的287种使用场景。自动化测试脚本结合AI视觉检测,能捕捉0.1px级别的布局错位。跨平台渲染引擎的差异处理尤为关键,例如iOS的弹性滚动特性需要特殊CSS属性适配。

持续监测系统应建立53项核心体验指标。从触摸点击的热区映度,到动画帧率的稳定度,都需要实时数据监控。某社交平台通过埋点分析发现,输入法弹出时的布局错位导致7%的用户流失,经动态视口调整后挽回日均百万级PV。