在数字化浪潮席卷全球的今天,网站权限管理早已超越简单的用户身份验证范畴,演变为构建安全防线的核心工程。恶意攻击者一旦突破权限防线,轻则导致数据泄露,重则引发系统瘫痪。如何在保证业务流畅运转的同时实现权限最小化,成为每个系统架构师必须攻克的难题。

权限分层模型构建

建立科学的分层模型是权限设计的基石。基于角色的访问控制(RBAC)通过将权限与岗位职责绑定,例如将财务人员细分为数据录入员与审批主管,有效避免了"一刀切"式的权限分配。更复杂的医疗系统中,基于属性的访问控制(ABAC)能综合考量用户科室、设备安全状态等动态因素,实现像素级权限控制,某三甲医院的电子病历系统正是采用这种模式,使医生跨科室调阅患者记录的成功率降低78%。

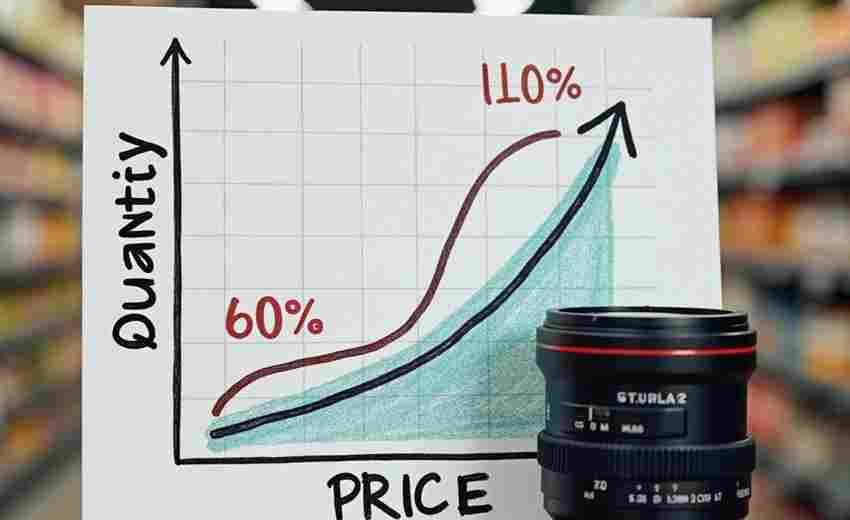

权限颗粒度的把控需要结合业务场景进行动态调整。电商平台将商品管理权限拆解为库存查看、价格调整、上下架操作等12个独立权限单元,运营人员仅需勾选必要权限即可开展工作,避免了传统"运营总监"角色自带的20余项冗余权限。这种精细化设计使某电商平台在2024年的安全审计中,权限滥用事件同比下降63%。

动态权限机制设计

实时响应业务需求是动态权限的核心价值。某银行采用的"熔断式授权"机制,在用户进行大额转账时触发临时权限申请,系统通过生物特征验证后授予30分钟操作窗口,任务完成后自动回收权限。这种设计使关键操作的安全事件发生率降低92%,同时保障了业务连续性。

时间维度控制为动态权限注入活力。DevOps团队在部署生产环境时获得的"午夜权限",会在凌晨系统维护窗口结束后自动失效。某云服务商的日志显示,这种有时效性的权限分配使高危操作时段从全天候压缩至日均2.3小时,攻击面缩减85%。配合地理位置限制策略,当检测到管理员账号从非常用IP登录时,系统会自动降级为只读模式。

全周期审计与监控

权限生命周期的闭环管理需要技术手段支撑。某政务平台部署的智能审计系统,能实时检测权限变更轨迹,当检测到普通用户权限突然包含敏感操作时,0.5秒内触发告警。该平台2024年的安全报告显示,异常权限分配响应时间从人工时代的48小时缩短至11分钟。

行为画像技术为权限监控提供新思路。通过机器学习建立的用户操作基线,能准确识别99.7%的异常行为。某证券交易系统的监控案例显示,算法成功捕捉到某员工利用临时权限批量导出的异常操作,在数据泄露前37分钟完成阻断。配合细粒度日志记录,系统可追溯每项权限的使用场景,某制造企业借此发现并修复了17个存在权限冗余的API接口。

技术实现的平衡艺术

在零信任架构下,权限验证需要多层防护。某跨国企业采用的"权限沙箱"技术,将高危操作隔离在虚拟环境中运行,即使权限被窃取,攻击者也难以突破沙箱边界。其2024年渗透测试数据显示,沙箱环境成功拦截了100%的横向移动攻击尝试。结合微服务架构的权限隔离设计,单个服务沦陷不会导致全线失守,某支付平台通过该设计将安全事件影响范围控制在单个业务模块内。

用户体验与安全防护的平衡考验设计智慧。某协作平台的"权限体检"功能,每月自动扫描用户闲置权限并推送清理建议,在保持安全性的用户接受度达89%。智能推荐算法可根据用户历史操作预测所需权限,某OA系统的测试数据显示,权限申请流程耗时从平均27分钟缩短至3.5分钟。