在数字化浪潮的推动下,网站早已不仅是信息传递的载体,更是品牌形象与用户信任的枢纽。当设计师面对“视觉吸引力”与“功能实用性”的双重命题时,如何让二者不再对立,而是形成相互成就的共生关系,成为现代网页设计的核心挑战。这不仅是美学与技术的博弈,更是一场对用户心理与行为模式的深度洞察。

用户需求导向的设计逻辑

任何脱离用户真实需求的设计都如同空中楼阁。研究表明,78%的用户会因为网站导航混乱而放弃继续浏览,这要求设计师必须将用户画像构建作为起点。通过用户访谈、行为热力图分析、A/B测试等方式,精准捕捉目标群体的操作习惯与视觉偏好。例如,老年用户群体更倾向于高对比度配色与放大字体,而年轻用户则对动态交互有更高期待。

数据驱动的决策在此环节尤为重要。某电商平台通过埋点分析发现,将商品筛选层级从三级缩减为两级后,用户停留时长提升40%。这种将抽象需求转化为可量化指标的过程,使得功能设计与美学表达不再依赖主观臆断,而是建立在对用户行为规律的客观解读之上。

视觉与功能的交互融合

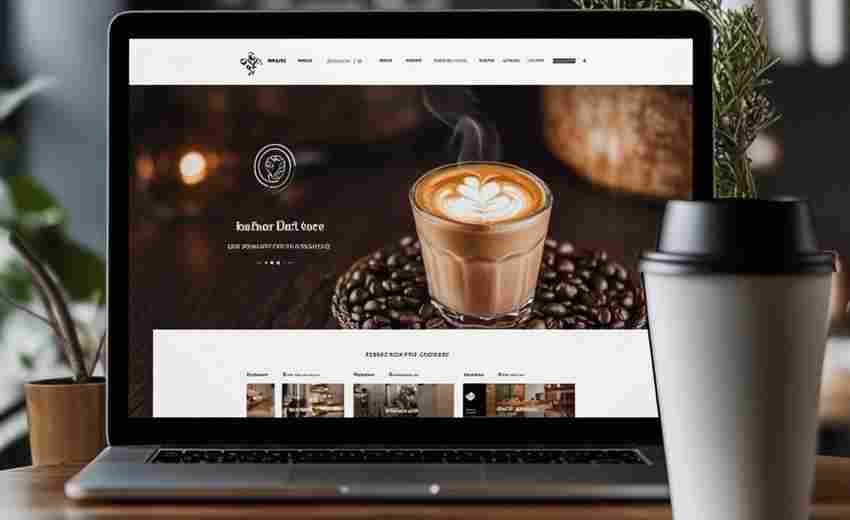

极简主义设计理念的流行揭示了现代用户的深层诉求:在信息过载的时代,清晰的视觉层次比繁复的装饰更能提升使用效率。采用黄金分割比例的栅格系统,既能保证页面元素的有序排列,又为创意发挥留有空间。例如维基百科类网站通过左侧导航栏固定、右侧内容区流动的布局,兼顾了信息检索效率与阅读舒适度。

色彩心理学的应用往往被低估。医疗类网站采用蓝绿色系传递专业与安宁感,教育平台运用橙黄色激发学习热情,这种策略性配色方案使视觉元素本身就成为功能引导的一部分。当某旅游预订平台将CTA按钮从灰色改为珊瑚橙后,转化率提升17.2%,印证了美学选择对功能实现的实际影响。

技术实现的平衡策略

响应式设计已从加分项变为基础要求。研究显示,移动端用户完成表单填写的放弃率是桌面端的3倍,这倒逼设计师采用移动优先策略。通过CSS媒体查询实现布局自适应,配合SVG矢量图标替代位图,可在确保跨设备体验一致性的同时降低资源负载。

加载速度与视觉效果存在天然矛盾。采用WebP格式图片相比PNG可减少70%体积,延迟加载技术让首屏时间缩短至1.5秒内,这些技术手段使高清大图不再是性能杀手。某流媒体平台引入渐进式图片加载后,跳出率下降28%,证明性能优化本身就是用户体验的重要组成部分。

动态优化与长期维护

设计决策需要建立持续迭代的认知。眼动仪测试显示,用户对轮播图的注意力集中在首屏0.5秒,这促使很多企业将核心信息从轮播改为静态展示。通过Google Analytics的事件追踪,可以精确量化每个设计改动对关键指标的影响,形成“设计-测试-优化”的闭环。

可访问性设计常被视为附加功能,实则关乎法律合规与社会责任。WCAG 2.1标准要求文本与背景对比度至少达到4.5:1,这对色彩搭配提出硬性约束。当某门户网站增加屏幕阅读器支持后,月均访问量提升22%,其中残障用户占比从3%升至15%,体现包容性设计的社会价值。

设计语言的进化永无止境。暗黑模式的兴起源于OLED屏幕的普及,AR技术的引入重塑了产品展示方式,这些趋势都在重新定义美观与功能的边界。唯有保持对技术演进与用户需求的双重敏感,才能在动态平衡中创造持久价值。